di Roberto Marchesini

Abstact

L’intelligenza è una proprietà di difficile definizione, perché in natura sono molteplici le funzioni che ci appaiono dotate d’intelligenza operativa. Riconosciamo una funzione come intelligente nella misura in cui è in grado di fornire prestazioni: i) correlate al contesto, ii) orientate su un obiettivo, iii) modulate a seconda del risultato, iv) capaci nell’operatività di andare oltre la semplice ripetizione, v) in grado di apprendere per esperienza, vi) volte al superamento di un limite o di un problema. D’altro canto, lo studio dell’intelligenza animale presenta delle difficoltà in genere assenti nell’analisi di altre funzioni: per esempio, quando si esamina la pluralità percettiva delle diverse specie. L’intelligenza sembra essere l’ultimo bastione del limes antropocentrico, un argomento caldo che spesso viene trattato in modo differente da qualunque altra funzione biologica. Questo porta a considerare l’intelligenza delle altre specie attraverso un rapporto ossessivo con l’essere umano, inteso come: 1) unità di misura per giudicare le intelligenze delle altre specie, in posizione di vertice; 2) sussunzione di ogni altra forma d’intelligenza. L’intelligenza è il frutto dell’evoluzione, cioè della specializzazione dei viventi, per cui non può che manifestarsi in senso plurale. Molte sono le forme d’intelligenza animale e sempre più ricerche ci mostrano questa condizione di intelligenze plurime. Siamo solo all’alba di una stagione di ricerche che si preannuncia molto promettente.

Premessa

Il dibattito sull’intelligenza animale presenta molto spesso delle ambiguità di fondo che non consentono una valutazione serena, anche rispetto a cosa s’intenda effettivamente per intelligenza. Alcuni dubitano che questo termine abbia ancora un valore epistemico e, talvolta, si arriva a definire l’intelligenza – al pari del concetto di rinforzo o di coscienza – un termine che più che aiutare la comprensione e di disambiguare il contenuto, sia un modo per coprire una difficoltà epistemologica, come il concetto di epiciclo nel modello tolemaico. Senza giungere a queste conclusioni che mi sembrano eccessive, è evidente che vi siano molti aspetti che rendono il concetto d’intelligenza quantomeno fumoso. Un esempio può chiarire meglio tale difficoltà. Siamo tutti d’accordo che le caratteristiche di una specie sono state plasmate dai processi di selezione naturale rispetto allo stile e all’ambiente di vita di quella particolare popolazione animale. Per tale ragione non ci verrebbe mai di porre su una scala performativa: la deambulazione nell’ambiente nelle diverse specie, la funzionalità del sistema endocrino, il tipo di foraggiamento, la tipologia riproduttiva. Ma, allora, perché ci si chiede quale sia la specie più intelligente, come se questa funzione non avesse nulla a che fare con il processo di correlazione adattativa proprio del criterio evoluzionista?

L’ossessione del confronto con l’essere umano non permette d’indagare in modo semplicemente descrittivo l’intelligenza degli altri animali e questo rappresenta un limite non indifferente: potremmo dire che si tratti di un’ipoteca alla libera ricerca sull’intelligenza animale. Si tratta di emanciparsi da due forme contrapposte di antropocentrismo epistemologico: i) l’antropomorfismo, che tende a considerare le differenze solo in termini quantitativi, per cui la differenza tra l’essere umano e le altre specie è solo di grado; ii) l’antropocentrismo oppositivo, che giudica una differenza qualitativa, ma non in termini di pluralità cognitiva, bensì nega all’alterità animale una condizione intellettiva. Seguendo la prima argomentazione, l’intelligenza delle altre specie può presentarsi solo nei termini di approssimazione di quella umana: perciò, può avere qualcosa di meno, non di più, perché altre qualità cognitive sono escluse già in partenza. L’antropomorfismo, perlomeno quello non-critico, sembra accordare qualcosa alle alterità animali, ma in realtà toglie loro la specificità e le rende delle approssimazioni, vale a dire dei minus habentes rispetto all’uomo.

Negare agli animali non-umani la capacità intellettiva significa ritenerli incapaci di avere uno sguardo sul mondo e considerare il loro comportamento come espressione di automatismi innati, gli istinti, e di automatismi appresi, i condizionamenti. Coloro che trattano l’innato attraverso la dialettica istinto e pulsione e l’apprendimento secondo il canone dei condizionamenti, non affermano in modo esplicito che l’animale non-umano sia una macchina, come faceva Descartes, ma in pratica stanno affermando la stessa cosa, perché leggono il comportamento animale come espressione deterministica di automatismi. Seguendo tale ragionamento, direi prevalente nei manuali che trattano di comportamento innato e di apprendimento animale, l’animale non-umano sarebbe in pratica nient’altro che un burattino mosso da dei fili, per cui nemmeno povero di mondo, come suggeriva Heidegger, ma totalmente mancante di mondo. Non credo, pertanto, che meriti una discussione, anche solo en passant, la seconda argomentazione. Il concetto da me formulato d’intelligenze plurime vuole superare entrambe le argomentazioni, prospettando una pluralità di diversità all’interno di un continuum, come per le altre funzioni figlie della filogenesi. Essa prende in considerazione due aspetti: 1) la diversità del pacchetto di qualità cognitive che vanno a costituire nel loro insieme il tipo d’intelligenza presente in una specie; 2) la diversità del sistema di elaborazione dei dati in ingresso e di risposta da parte dell’animale, se inclusa nell’organismo o estesa oltre questo, se collettiva o di gruppo, se centralizzata oppure diffusa o gangliare.

Occorre, peraltro, saper distinguere le prestazioni che ci appaiono frutto di un’elaborazione locale e specifica dell’individuo da quelle performance che, al contrario, sono frutto di istruzioni innate presenti nella specie. Ma sbaglieremmo nel porre questi due termini in opposizione, perché ogni schema espressivo innato richiede sempre un intervento di adattamento, cioè di elaborazione locale, da parte dell’individuo (intelligenza adeguativa). Prendiamo, per esempio, il piano architettonico di un nido di Vespa crabro che, per quanto complesso, si presenta identico in tutte le comunità di quella specie. Quando una femmina regina deve scegliere il posto dove farlo deve saper comparare in modo circostanziato le diverse opportunità, seppur guidata da coordinate innate; alla fine comunque deve operare una scelta e prendere una decisione, basata su un atto valutativo. Inoltre, allorché dovrà procedere alla costruzione del nido si avvarrà di certo di un insieme di comportamenti progettuali innati e di sistemi di correzione basati su interazioni sensoriali di feedback. Così, proprio avvalendosi di capacità elaborative locali, sarà in grado di adattare il nido alla situazione specifica, in termini di vincoli e di opportunità, del sito prescelto. Si tratta di una considerazione già rimarcata da Erasmus Darwin, che nel suo saggio Zoonomia mostrava che gli uccelli nella costruzione del nido utilizzassero in modo congiunto istinto e intelligenza, quest’ultima nell’adeguare lo schema architettonico alla situazione particolare riscontrata nell’ambiente. L’adeguamento implica una sorta di sovrintendenza nei lavori. Ciò significa che il rapporto tra i due termine non è inversamente proporzionale, bensì direttamente proporzionale, perché l’uno prevede l’ausilio dell’altro.

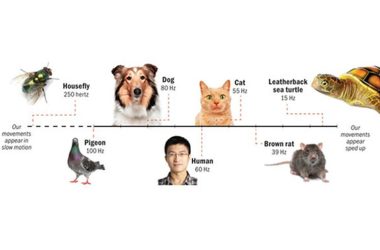

Anche le modalità d’indagine sull’intelligenza delle altre specie presentano delle criticità di tipo antropocentrico. Gli errori più comuni che si fanno quando si applicano metodologie di analisi riguardano: i) l’approccio percettivo, per cui tendiamo a somministrare test basati sull’orientamento e sulla scelta visiva, essendo questa la nostra sensorialità elettiva; ii) il tipo di intervento che si richiede all’animale, sapendo che non tutte le specie sono portate alla manipolazione degli oggetti e che, anche in termini di manipolazione, esistono differenze rilevanti tra le specie; iii) il modo di concepire il problema, vale a dire di rilevare la presenza o meno di uno scacco da rimuovere e di un’opportunità da acquisire, anche in relazione all’abitudine della specie di utilizzare degli strumenti; iv) il valore che viene assegnato alla ricompensa, sia di tipo alimentare sia di tipo sociale, nonché il tipo di scansione temporale che una specie utilizza per definire fenomeni di correlazione o rapporti di causa ed effetto; v) il rapporto con l’esaminatore, il grado di agio relazionale, ovviamente molto migliore tra esseri umani piuttosto che nella situazione in cui un esaminatore umano si rivolge a un eterospecifico, e di orientamento referenziale, vale a dire di utilizzo dell’esaminatore come punto di osservazione per comprendere cosa viene richiesto; vi) il tipo di comportamenti che quella specie mette in atto abitualmente e la coerenza con l’azione che l’esaminatore richiede all’individuo sottoposto al test, poiché ogni attività deve appoggiarsi su propensioni innate.

Ostacoli epistemologici nello studio dell’intelligenza animale

L’intelligenza sembra sfuggire al canone della specializzazione, che per definizione non può aspirare all’assoluto e alla neutralità, anche perché si tratta della capacità di un animale di affrontare le criticità, risolvere i problemi, adeguare il proprio comportamento e cogliere le opportunità. Ma queste sono sempre specifiche del suo stile di vita e caratterizzanti l’ambiente particolare cui è destinato. L’intelligenza è, pertanto, un carattere come tutti gli altri, sottoposto a pressioni selettive che non premiano la prestazione in termini assoluti, ma quella che è più produttiva nella dimensione ecologica in cui è situata quella specie. La fitness dell’intelligenza di una specie è data dal livello di correlazione che offre ai problemi particolari che quel determinato animale si trova ad affrontare. A essere premiata non è la prestazione in termini assoluti – se mai si potesse definire un’intelligenza che possa dirsi assoluta – ma la specializzazione cognitiva conseguita. Ci saranno capacità solutive, creative, investigative e di adeguamento del tutto inutili per quella specie e altre, viceversa, di assoluta necessità. Nell’analisi sull’intelligenza delle altre specie rischiamo di fare due errori di base: 1) si tende a utilizzare l’essere umano come unità di misura o entità di comparazione, per l’appunto assoluta e non specializzata; 2) si considera l’intelligenza come una prestazione trascendente la filogenesi, ossia una funzione il cui valore non abbia a che fare con gli altri caratteri del corpo, ma che possa essere valutato attraverso una scala di prestazioni.

Nel caso 1 parliamo di antropocentrismo epistemologico, una condizioneche implica in termini più semplici che l’essere umano pretende di essere una focale neutra, cioè: i) non parziale, ossia non mancante rispetto alle prestazioni cognitive possibili, per cui si ritiene che l’intelligenza umana sussuma tutte le potenziali forme d’intelligenza; ii) non pregiudiziale, vale a dire non portata a distorcere le situazioni, per cui non si ritiene che la nostra cognizione sia minata da specifici biases cognitivi. Si tratta, in pratica, dell’idea che l’essere umano possa ergersi alla condizione di: i) unità di misura, capace cioè di definire su un ordine di importanza le qualità da attribuire all’intelligenza; ii) vertice dell’intelligenza animale, per cui si ritiene che l’intelligenza delle altre specie debba essere desunta per approssimazioni a noi. Questi due assunti rappresentano a tutti gli effetti un ostacolo epistemologico, perché non ci consente di valutare in modo descrittivo le prestazioni cognitive delle altre specie, bensì ci impone o comunque ci suggerisce di ricavarle attraverso una comparazione con l’essere umano. Secondo questa impostazione è conseguente: i) che gli animali più intelligenti siano quelli più vicini a noi da un punto di vista filogenetico; ii) che già in partenza non prenderemo in considerazione prestazioni differenti da quelle umane.

Qui ovviamente ci troviamo di fronte a un quesito da non sottovalutare, avanzato da qualche autore, rispetto alla domanda se sia possibile superare la prospettiva antropocentrata, un argomento che affronterò in modo dettagliato in un altro saggio, ma che ritengo possa essere chiarito in senso positivo da due riscontri. Il primo riguarda l’impostazione scientifica stessa: se prendiamo in considerazione la natura controintuitiva dell’attività scientifica, ci rendiamo conto che gran parte delle teorie scientifiche si basano sul superamento della spiegazione antropocentrata. Si pensi all’universo copernicano o all’evoluzionismo darwiniano. Il secondo riscontro ce lo offre l’analisi etologica di altre aree – per esempio le sensorialità – che ci ha consentito di comprendere come sia diversa la percezione nelle varie specie. L’antropocentrismo epistemologico non è totalmente superabile, ma emendabile e criticabile o confinabile a un dominio di validità: questo sì! Purtroppo, se facciamo eccezione di un piccolo ristretto gruppo di etologi e neuroscienziati, per la maggior parte del mondo umanistico l’intelligenza dell’uomo è ancora considerata un vertice e la pietra di paragone, per cui l’intelligenza delle altre specie viene valutata secondo il grado di approssimazione. Non la si considera come funzione sistemica il cui portato, esattamente come per gli altri caratteri morfo-funzionali, è frutto di una specializzazione – specializzazione cognitiva – per cui presenta, necessariamente, una parzialità elaborativa sui dati con cui si confronta.

Nel caso 2 parliamo di una trascendenza intellettiva, ove cioè non si considera l’intelligenza una funzione adattativa deputata a sovraintendere il comportamento, pertanto radicata e correlata alle caratteristiche innate, bensì come qualcosa che va al di là dell’adattamento e che può essere valutata al di fuori della lente evoluzionistica della specializzazione. Quando analizziamo altre funzioni, come la percezione o la nutrizione, non commettiamo l’errore di cercarne un valore assoluto – il modo migliore di percepire o di nutrirsi – ma abbiamo imparato a correlare la funzione all’adattamento filogenetico. La funzione, cioè, non è assoluta e la filogenesi non persegue il miglioramento assoluto della prestazione, bensì quello adattativo, cioè quello che meglio si presta in base alla nicchia ecologica di quella particolare specie. La funzione è adattativa non perché migliore in assoluto, ma perché correlata ai parametri di pressione selettiva subita in filogenesi. L’intelligenza, al contrario – forse perché la consideriamo il vanto della nostra specie, da difendere dal relativismo performativo introdotto dal darwinismo – viene solitamente disgiunta dal principio di specializzazione filogenetica. La si pensa come una generica funzione di problem solving, anche questa disgiunta dagli obiettivi di quella particolare specie. Il tutto come se esistessero problemi assoluti e non correlati agli interessi costituzionalmente specifici di ogni taxon.

A ben vedere, questi due errori epistemologici convergono nella tendenza a considerare l’intelligenza una facoltà da non sottoporre alla valutazione adattativa, al punto che talvolta si arriva a considerarla inversamente proporzionale alle dotazioni filogenetiche. Si afferma, in pratica, che quanto più marcati sono gli istinti – la capacità innata di svolgere un’operazione comportamentale – tanto minore sarebbe lo spazio dell’intelligenza. Non si tiene in considerazione il fatto che sono proprio gli a-priori cognitivi, per definizione innati, le basi su cui si fonda l’esperienza e la conoscenza. La tendenza a disgiungere l’intelligenza dalle altre funzioni comportamentali porta a considerarla un’entità non radicata sui bisogni particolari di una specie. Perché mai una specie plasmata sull’autonomia delle dotazioni somatiche, come il gatto per esempio, dovrebbe utilizzare uno strumento? Perché mai una specie, che si è evoluta come animale solitario, dovrebbe essere dotata di intelligenza sociale. Inoltre, si tende a svincolarla dalle altre componenti della condizione psichica: per esempio dalle emozioni e dalle motivazioni. In tal modo si considera l’intelligenza come un’entità autonoma e fondata su se stessa, vale a dire spiegabile iuxta propria principia. Tale odierna visione la sovrappone all’arte di risolvere i problemi e quindi alla capacità computativa, anche in virtù della rivoluzione informatica che caratterizza questo particolare periodo storico.

Quando una funzione può dirsi intelligente?

Se prendiamo in considerazione la capacità di superare delle limitazioni o di risolvere determinati problemi non v’è dubbio che in natura vi siano diverse forme d’intelligenza. L’intelligenza che esibisce un animale attraverso la sua condizione psicologica e il suo comportamento è soltanto una delle varie espressioni della natura che ci appaiono intelligenti, in quanto orientate, modulate, autoregolate, correlate, produttive. Potremmo dire che la biosfera stessa con i suoi meccanismi di regolazione sistemica e di reciproca dipendenza, nel suo modo di trasformare il pianeta i una niccia di accoglienza dei processi biologici, manifesta una sua intelligenza. D’altro canto, anche il processo di specializzazione adattativa può essere considerato una forma di cognizione, intelligenza filogenetica, che dota l’animale di un menù di soluzioni a pronto consumo. Questo tipo d’intelligenza è frutto del meccanismo evoluzionistico che, a sua volta, si basa sulla produzione di varianti da sottoporre al vaglio della selezione naturale rispetto alla capacità riproduttiva (fitness). Quando osserviamo un ragno costruire una ragnatela con una perfetta simmetria radiale o un cane di razze selezionate per l’attività venatoria mettere in atto pattern di caccia perfezionati senza che nessuno glieli abbia insegnati, non si può non ammirare in essi una forma d’intelligenza.

Grazie al lavoro congiunto di tre fattori – produzione di varianti, selezione naturale ed ereditarietà dei caratteri – nella lunghezza dei tempi biologici, le diverse specie raggiungono una correlazione performativa straordinaria. Al punto, che potremmo pensare la specie come un modo particolare attraverso cui il vivente ha risolto in modo specifico un certo problema. Tutti i caratteri filogenetici ci mostrano incredibili capacità di risolvere i problemi particolari che quello stile di vita e quel particolare ambiente di residenza comportano. Ma possiamo affermare che quell’intelligenza specie specifica, messa a punto dal meccanismo di selezione naturale, sia da attribuire a uno sforzo intellettivo compiuto dall’individuo? Sì e no al tempo stesso. No, perché quel comportamento è già presente in modo innato nel soggetto, per cui egli non deve risolvere il problema, ma ha già in lui la soluzione. Sì, perché l’innato non offre all’individuo solo delle soluzioni già preformate, ma altresì il materiale di base che consente talvolta di trovare nuove soluzioni e comunque fornisce le istanze che chiedono all’individuo di adeguare il comportamento istintivo alla situazione specifica.

La questione si complica un bel po’ se consideriamo le caratteristiche genetiche di una specie non come un manuale d’istruzione per il montaggio fenotipico dell’organismo, ma come un’entità sensibile alle informazioni esterne. Il genoma, infatti, già presenta in sé più possibilità di traduzione (polifenismo), la cui scelta dipende dalla situazione ecologica in cui si trova l’organismo in formazione. Dobbiamo a questo punto parlare di una intelligenza genetica, cioè della capacità del gene di adattarsi alle situazioni, cioè di consentire lo sviluppo di morfo-funzioni differenti a seconda della situazione di sviluppo dell’organismo. Accanto e di concorso a questa, rileviamo una intelligenza epigenetica, data dalle restanti porzioni organiche – proteine, metilazioni, RNA – anch’esse in grado di monitorare la situazione specifica e di orientare il processo di traduzione fenotipica. Anche in questo caso rileviamo come la costituzione organica del vivente sia intelligente in quanto capace in modo intrinseco, cioè già per inerenza, di fornire risposte correlate alle sfide che l’ambiente pone all’individuo. Un’altra forma d’intelligenza specie specifica riguarda la capacità di controllare la situazione ambientale e non di essere completamente alla mercé delle fluttuazioni esterne: parliamo di una intelligenza di nicchia. Si sa che i viventi non si limitano a occupare una nicchia vuota, ma riorganizzano in modo attivo l’ambiente circostante (costruzione della nicchia) attraverso riconfigurazione dei valori ecologici, attivazioni di simbiosi, elementi atti ad ammortizzare le fluttuazioni dei gradienti. La nicchia peraltro fa parte dell’ereditarietà di una specie.

Ma quali meccanismi possono dirsi intelligenti ossia come riconoscere una funzione intelligente? Indubbiamente esistono diverse forme d’intelligenza e ogni definizione è sempre parziale, per cui non ho alcuna velleità d’essere esaustivo. In modo più diretto potremmo chiederci quando un meccanismo ci appare come intelligente. La forma più semplice di comportamento intelligente si fonda sul meccanismo del feedback, che può dar luogo a sistemi: i) di autoregolazione o omeodinamici, basati sul feedback negativo (il prodotto limita la produzione); ii) di crescita o autocatalisi basati sul feedback positivo (il prodotto incentiva la produzione). Una forma di intelligenza per feedback è data dai sistemi soglia, capaci di attivare stati quantici del sistema, accoppiando i due tipi di feedback: al di sotto di una certa soglia il sistema funziona in modo omeodinamico, mentre al di sopra di quel valore si converte in modo autocatalitico. L’attivazione di più soglie regolative produce una molteplicità di stati funzionali del sistema. Molti meccanismi fisiologici sono regolati dai meccanismi di feedback più o meno accoppiati: si pensi alla regolazione dei valori ottimali, al funzionamento dei sistemi endocrini, al potenziale di attivazione.

Un’altra forma d’intelligenza è data dal meccanismo teleonomico o di cascata funzionale, quando cioè un processo è organizzato in modo tale per cui le conclusioni di esito performativo sono già implicate nelle premesse organizzative del sistema. Potremmo dire che molti display innati si basano su questo processo, dove ogni singola tappa produce quella successiva, così pure il meccanismo behaviorista del chaining o la catena di Washburn, ove ogni tassello di risposta ricopre la valenza di risposta allo stimolo che lo precede e parimenti di stimolo per quello che consegue. Gi algoritmi tradizionali funzionano così, essendo costituiti da un elenco di istruzioni dettagliate che, partendo da un determinato punto del sistema, portano a un certo risultato. Indubbiamente, l’algoritmo nel suo definire una sequenza di operazioni produce un risultato, ma non perché il sistema sia dotato di finalità intrinseca, bensì semplicemente perché: i) presenta un numero definito di istruzioni che vanno terminate per passare alla fase successiva; ii) è deterministico e non ambiguo, poiché partendo dagli stessi dati d’ingresso si devono ottenere i medesimi risultati. L’algoritmo è una funzione di base dell’informatica, ma anche in natura ovviamente esistono funzioni che mostrano la loro intelligenza performativa in questo modo, come l’embriogenesi o alcuni coreogrammi.

Un’altra forma d’intelligenza si basa sulla capacità dei sistemi viventi di apprendere nell’interazione con l’ambiente, in virtù delle proprietà stesse del sostrato biologico in termini di flessibilità organizzativa, differenziale di crescita delle parti, selezionismo interno. Per comprendere le caratteristiche dell’apprendimento possiamo prendere tre esempi: 1) l’apprendimento per esercizio, per cui un sistema viene plasmato dalla funzione, cosicché abbiamo un differenziale di crescita a seconda del diverso gradiente di esercizio cui viene sottoposto il sistema, come possiamo notare nell’apparato muscolare; 2) l’apprendimento per rinforzo, per cui una funzione cresce nella misura in cui riceve una ricompensa all’operato, come avviene per esempio nel sistema immunitario in cui la presenza dell’antigene o il contatto con esso seleziona i linfociti in grado di neutralizzarlo; 3) l’apprendimento per connessione, in cui il sistema a network viene organizzato (cablato) a seconda degli input che riceve dall’ambiente, come avviene nel sistema neurobiologico.

Le reti neurali sono strutture artificiali in grado di apprendere e quindi di imparare a svolgere funzioni specifiche sulla base di tre piani ordinativi: i) percettivo o di raccolta degli input; ii) elaborativo o nascosto in grado di interpretare i dati; iii) operativo o di output, in grado di svolgere la funzione. Una rete neurale può essere addestrata: 1) partendo da delle conoscenze-abilità che le sono state fornite (apprendimento supervisionato); 2) cercando di trovare degli schemi ricorrenti o strutture logiche senza indicazioni specifiche (apprendimento non supervisionato); 3) attraverso la pratica classica del rinforzo sul raggiungimento degli obiettivi (apprendimento per rinforzo). Una rete neurale simula il connettoma neurobiologico dell’encefalo. In natura gli animali sono dotati di tutte e tre queste forme di apprendimento, perché possiedono: 1) dotazioni innate di supervisione, sotto forma di euristiche per affrontare le situazioni incognite; 2) strutture logiche innate di riconoscimento dei pattern; 3) un sistema di piacere in grado di orientarsi secondo rinforzo.

Per concludere questo ragionamento, possiamo dire che esistono delle caratteristiche che ci fanno ipotizzare in un sistema un comportamento intelligente come: i) la correlazione funzionale, vale a dire la capacità di adeguare la funzione a seconda del contesto; ii) la capacità di orientarsi verso il risultato, non necessariamente attraverso il possesso di una finalità intrinseca del sistema; iii) la proprietà di modificarsi attraverso esperienza o a seguito del lavoro svolto; iv) la capacità di raggiungere dei risultati, superando le criticità e i problemi; v) l’autoregolazione ossia la proprietà di modulare la funzione a seconda del risultato ottenuto; vi) la capacità di avere più livelli o stati funzionali del sistema e non operare secondo un unico piano operativo. Queste proprietà sono ampiamente presenti in natura e non riguardano solo l’ambito comportamentale, bensì i meccanismi fisiologici di base. Inoltre, oggi abbiamo delle macchine capaci a diverso titolo di svolgere funzioni che mostrano queste proprietà, fino a quelle più complesse dell’intelligenza artificiale.

Intelligenza animale

Se possiamo riconoscere dei meccanismi di base che ci fanno dire che un processo viene svolto in maniera intelligente, dobbiamo tuttavia riconoscere che quando parliamo di intelligenza animale espressa nel comportamento ci stiamo riferendo a qualcos’altro, non necessariamente disgiunto da queste funzioni, ma comunque dotato di qualcosa in più. Questa eccedenza, a mio avviso, non riguarda la consapevolezza della funzione, per quanto in molte occasioni è evidente che ci possa essere, ma piuttosto la condizione soggettiva dell’animale. Analizzando i cinque livelli di soggettività mi sono soffermato in modo particolare sul secondo piano, quello relativo alla dimensione affettiva o condizione di senzienza che fa sì che un soggetto si riconosca perché portatore d’interessi inerenti. Questi interessi riguardano il fatto che un animale è un corpo: i) dotato di bisogni specifici che chiedono di essere assolti; ii) regolato dal sistema edonico che lo porta a fuggire le condizioni di dolore-sofferenza e a cercare il piacere; iii) influenzato da emozioni e motivazioni. I bisogni fisici e il senso del piacere-sofferenza danno luogo a condizioni psicologiche che orientano l’animale verso specifici obiettivi, stessa cosa può dirsi per le disposizioni emozionali e motivazionali.

La senzienza dà all’animale una finalità intrinseca, cioè un essere orientato verso qualcosa e portato a conseguire particolari scopi o raggiungere certi obiettivi. La finalità intrinseca dell’animale, che si esprime attraverso lo stato psicologico e il comportamento, non va confusa con altre forme di teleologia, quella per esempio che legge il processo evoluzionistico come orientato verso una finalità ultima: un principio da rigettare. La finalità intrinseca è data: i) dall’orientamento dell’individuo, rendendolo sempre diretto verso qualcosa; ii) dallo spazio di apertura che egli possiede nel muoversi nel mondo evitando rischi e cogliendo le opportunità. Entrambe espresse in maniera circostanziale. La finalità intrinseca è, pertanto, un’attitudine copulativa al mondo che dà al soggetto una titolarità di movimento, nei termini di ricerca, di problematicità, di scelta e di decisione. La finalità intrinseca non può essere, perciò, ridotta alla teleonomia, proprio per il suo carattere altamente soggettivo e situato nel momento, che non ha nulla a che vedere con un meccanismo a cascata. La senzienza fa emergere una condizione desiderante, cioè aperta alla costruzione di obiettivi, ed è proprio da questa condizione che si situa il rapporto tra l’individuo e il problema.

Possiamo, allora, considerare un problema come un’entità assoluta da risolvere? Dal mio punto di vista questa visione è scorretta, perché è sempre l’individuo a porsi un problema nella circostanza singolare in cui interseca il mondo con le sue possibilità e i suoi limiti. Possiamo dire, quindi, che non esistono problemi assoluti, perché un problema emerge sulla base degli obiettivi che l’animale si pone in modo circostanziato, confrontandosi in modo serrato con ciò che gli viene offerto nel qui e ora situazionale. Per contro, è evidente che l’obiettivo si traduce in un problema in quanto va oltre quello che il mondo esterno concede. Questo significa che l’intelligenza, come tutte le altre funzioni operative, è al servizio delle componenti affettive – bisogni fisici, piacere, emozioni, motivazioni – e non è mai svincolabile dalle istanze soggettive, che portano l’animale a proiettarsi oltre ciò che gli è alla portata. Da questa tensione sorge il bisogno d’individuare delle soluzioni. Pertanto, non è possibile pensare l’intelligenza come un’entità autonoma rispetto alla filogenesi.

Spesso ci si concentra esclusivamente sull’intelligenza solutiva, la capacità di risolvere i problemi, e poco sull’intelligenza problematica, la capacità di porsi dei problemi, ma è indubbio che nell’animale la prima dipenda strettamente dalla seconda. Non è così quando parliamo d’intelligenza artificiale, per il motivo che è l’operatore umano che presta alla macchina l’intelligenza problematica, attraverso le proprie motivazioni. In altre parole: i) l’istanza soggettiva fa emergere gli obiettivi che l’individuo si pone; ii) la presenza di obiettivi nel confronto con il mondo attiva nell’individuo l’intelligenza problematica; iii) i problemi che l’individuo si pone attivano la ricerca di una soluzione. Senza le istanze, che sono il frutto della condizione affettiva dell’animale, nei tre piani suesposti di bisogno, piacere, disposizione, non ci può essere alcun atteggiamento problematico e, di conseguenza, nessuno sforzo solutivo. Se siamo d’accordo su questo punto, diventa evidente che, dal momento che la condizione affettiva è differente nelle varie specie, ogni tipologia di animale avrà atteggiamenti problematici differenti, cioè si porrà problemi differenti. L’ultimo aspetto che ci consente di ampliare la diversità intellettiva delle varie specie è dato dal fatto che il pacchetto di qualità cognitive e il sistema di elaborazione è diverso da specie a specie.

Siamo abituati a pensare l’intelligenza con il metro dell’elaborazione dei dati in ingresso, senza riflettere sugli atteggiamenti problematici delle diverse specie. Ma credo che questa sia una lettura parziale dell’intelligenza, per cui anche la visione esclusivamente computativa o solutiva dell’intelligenza mi lascia non poche perplessità Se, infatti, prendiamo in considerazione altre modalità d’interpretazione troviamo per esempio: i) il concetto di intus legere, cioè di approfondire e di andare oltre l’apparenza o la consuetudine e quindi di cercare nuove possibilità; ii) il principio filosofico di porsi domande, cioè di dubitare o, se vogliamo, di sottoporre la realtà a stress-test e investigazioni; iii) l’idea di sovrintendenza comportamentale, come capacità di adeguare il piano organizzativo innato, il già ricordato modo di costruire il nido da parte di una certa specie d’uccello, adattandolo alle specificità riscontrate nell’ambiente; iv) il principio di creatività che alcuni autori, come Bergson, pongono come motore del processo evoluzionistico; v) la volontà di affermazione, come principio di espansione di ogni individuo, che lo porta ad andare sempre oltre la propria condizione e quindi d’immaginare; vi) la visione intenzionale dell’intelligenza, quale funzione copulativa che la pone un riferirsi a qualcosa che va negoziato nel rapporto col mondo.

Spesso si pensa che l’intelligenza sia una facoltà basata su se stessa quando, al contrario, ogni espressione cognitiva è sempre mossa dallo stato affettivo dell’individuo: questi, infatti, si sforza per comprendere e apprendere perché mosso da ciò che abbiamo definito come finalità intrinseca. Ora, ogni specie presenta un particolare profilo nei sistemi di risposta alle condizioni esterne e di ricerca delle opportunità presenti, per cui l’intelligenza problematica di una specie non è paragonabile a quella di un’altra specie. Se paragoniamo il cane con il gatto, per esempio, scopriamo che: i) nel cane prevale il sistema collaborativo, per cui in ogni situazione egli cerca di sviluppare un’azione di gruppo e delle strategie basate sulla concertazione e sulla differenziazione dei ruoli; ii) nel gatto è vigente un approccio da solista, che cerca soluzioni commisurate a sé, senza accordarsi con gli altri membri né preoccuparsi di coinvolgerli. Il profilo motivazionale di una specie indica, perciò, quali siano i moventi espressivi presenti in lei – quali comportamenti realizzare, quali stimoli le interessano, che tipo di agibilità ricerca, quali siano gli elementi di richiamo e di orientamento – che sollecitano l’azione elaborativa. Non esiste un conoscere fine a se stesso, perché i processi cognitivi sono mossi da esigenze e da interessi peculiari nelle diverse specie. Per tale ragione, quando si valutano i risultati nei diversi test di apprendimento o di soluzione non ci si può riferire solo alle caratteristiche cognitive di una specie, bensì occorre fare riferimento, oltre che agli aspetti percettivi e operativi di quell’animale, anche agli aspetti motivazionali.

Come ho detto, non v’è dubbio che anche l’intelligenza solutiva presenti marcate differenze tra una specie e un’altra. A variare è in primo luogo il pacchetto di qualità cognitive messe a disposizione di una certa specie, come: i) la memoria operativa, per esempio molto corposa nei felidi; ii) la memoria spaziale, tipica di quelle specie che immagazzinano il cibo in molti nascondigli, si pensi alla nocciolaia; iii) la memoria episodica, tipica dei cetacei e delle antropomorfe; iv) la capacità di distinzione e categorizzazione, propria dei pappagalli; v) la capacità di valutare l’orientamento spaziale degli oggetti, studiata nei colombi; vi) la tendenza alla manipolazione e all’utilizzo di strumenti, come nei primati; vii) le prestazioni cinestesiche, come nel gatto; viii) la tendenza alla comunicazione complessa e alla costruzione di dialetti specifici, presente in primati e cetacei; ix) la capacità biografica e di riconoscimento individuale, presente in molti animali, anche negli imenotteri sociali; x) il riferirsi al compagno attribuendogli delle qualità, per esempio un nome, come riscontrato negli elefanti; xi) la capacità di fare inferenze e di attribuzioni simboliche, studiate negli scimpanzé; xii) la proprietà di costruire delle tradizioni e delle culture che differenziano una popolazione da un’altra all’interno della stessa specie, come nelle orche o negli scimpanzé.

E’ indubbio, pertanto, che dare una definizione singolare alle diverse forme d’intelligenza o trovare un termine concetto che le sussuma sia un’operazione ardua per una serie di motivi. Innanzitutto, perché se osserviamo l’intelligenza dei diversi animali possiamo rilevare spiccate differenze nelle prestazioni specifiche, per cui è corretto parlare di intelligenza al plurale (intelligenze plurime), soprattutto quando mettiamo a confronto individui di specie differenti. Ci sono specie molto dotate d’intelligenza tecnica, come per esempio i primati – non a caso l’essere umano appartiene a questo ordine – altre che presentano capacità di organizzazione motoria tali da poterle affiancare all’intelligenza cinestesica di Rudol’f Nureev, come la gran parte dei felini, altre ancora che presentano doti spiccate di comunicazione e di creatività nella costruzione di semiotiche complesse e riferite, come i cetacei, per non parlare dell’intelligenza sociale che caratterizza i lupi, i licaoni, le iene. In conclusione non si può stilare un indice quantitativo dell’intelligenza animale, pretendendo di assegnare un posto d’onore alla specie più intelligente perché, come tutte le altre funzioni, anche quest’ultima è una specializzazione, vale a dire si è modellata durante la filogenesi a seconda delle specifiche esigenze in senso qualitativo. Non esiste, pertanto, una specie più intelligente.

Ma ci sono altri aspetti da prendere in considerazione, in questo caso in riferimento alla diversità del sistema di elaborazione. La costituzione anatomico-funzionale di una specie e il suo rapporto con il mondo definisce forme diverse di elaborazione sistemica. Fino ad ora abbiamo parlato soprattutto del sistema di elaborazione tipico dei vertebrati, che presenta tutte le funzioni – o, perlomeno, le più importanti – attraverso il coordinamento dell’encefalo, cioè attraverso un’elaborazione centralizzata. Accanto a questa, possiamo enumerare: i) l’intelligenza estesa, tipica di quelle specie che hanno uno stretto rapporto con la nicchia e con tutto ciò che la costituisce, per esempio il rapporto tra il ragno e la ragnatela o l’essere umano e la tecnosfera; ii) l’intelligenza emozionale, che permette a una specie di aver un primo resoconto della circostanza sulla base della configurazione emotiva emergente o della marcatura emozionale della situazione; iii) l’intelligenza collettiva o di sciame, tipica delle specie eusociali, ma che produce elaborazioni complesse anche negli stormi e nei banchi di pesce; iv) l’intelligenza diffusa, tipica di quegli animali, come il polpo, che hanno una rete di neuroni sparsi in tutto il corpo e che generano risposte anche attraverso elaborazioni che avvengono nelle aree periferiche; v) l’intelligenza gangliare, tipica degli insetti, per esempio, dove le diverse parti del corpo sono regolate da nuclei specifici e in qualche modo indipendenti; vi) l’intelligenza viscerale, quella che sorge dal rapporto con i centri nervosi viscerali, per esempio nell’intestino, in stretta relazione con il bioma intestinale. Il principio di intelligenze plurime dovrebbe pertanto fungere da linea guida per una ricerca che si sia emancipata dalle ipoteche dell’antropocentrismo.